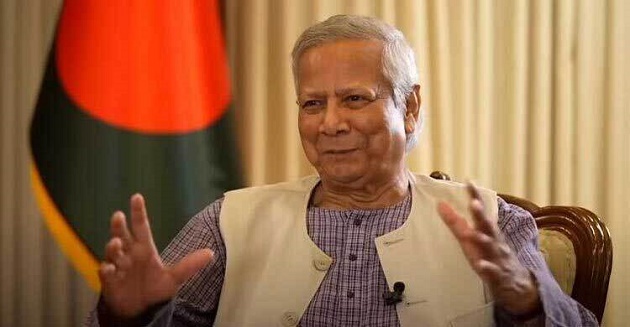

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাবেক স্বৈরশাসক শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। এই সময়ের মধ্যে নানামূখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। সম্প্রতি দ্য ইকোনমিস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস জোর দিয়ে বলেছেন, তার পরিকল্পনা সঠিক পথেই আছে। ৮৪ বছর বয়সী এই নেতা বলেন, বাংলাদেশিরা যে গভীর সংস্কারের প্রত্যাশা করছে, তা বাস্তবায়নে সময় লাগবে। তবে অন্তত অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার সরকারের পক্ষে ভালো খবর রয়েছে।

গত বছরের জুলাই-আগস্টে মাত্র কয়েক সপ্তাহের অভ্যুত্থানে এক হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারান, আহত হন আরও অনেকেই। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের মুখে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পরেই অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বহু বছরের দুর্নীতিপরায়ণ শাসনে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ শুরু করে নতুন সরকার।

অন্তর্বর্তী সরকারের ১১ মাস পেরিয়ে গেলেও পরিস্থিতি এখনো কঠিন। অনেক রাজনীতিবিদ সমঝোতার পথে না হেঁটে প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মার্কিন সহায়তা হ্রাস ও শুল্ক আরোপ বাংলাদেশের উন্নয়নকে হুমকির মুখে ফেলেছে। অপরদিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গেও সম্পর্ক সংকটে। এখন প্রশ্ন উঠেছে, ১৭ কোটি ৪০ লাখ মানুষের এই দেশ কি নতুন সুযোগটিও নষ্ট করে ফেলবে?

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ধারণা করছে, জুনে শেষ হওয়া অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ২ শতাংশ থেকে কমে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ হবে। এটা খুব চমকপ্রদ না হলেও গত বছরের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক ভালো। প্রবাসী আয়ে ইতিবাচক প্রবাহ রয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে, এছাড়া বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার শেষ বছরের জুলাইয়ের প্রায় ১২ শতাংশ থেকে কমে এ বছরের মে মাসে ৯ শতাংশে এসেছে। সরকার ব্যাংক খাত থেকে অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধের উদ্যোগ নিয়েছে এবং আগের সরকারের আমলে বিদেশে পাচার হওয়া বিপুল অঙ্কের অর্থ উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করেছে।

এসব ইতিবাচক অগ্রগতির ফলে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)- উভয়েই কয়েক বিলিয়ন ডলারের ঋণ অনুমোদন করেছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের চন্দন সাপকোটার মতে, এখন পর্যন্ত সরকারের সংস্কার কার্যক্রমগুলো ‘সহজলভ্য ফলাফলের’ ওপর সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ এখনো প্রধানত পোশাক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল। তবে অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং যুবসমাজের জন্য এখনো পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছে না বাংলাদেশ। বিশেষ করে এখন মার্কিন শুল্ক যুদ্ধের কারণে এসব সমস্যা আরও জরুরি হয়ে উঠেছে।

অর্থনীতিতে অগ্রগতির কারণে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসা পেলেও সরকারের বৈদেশিক নীতি নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ সকলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। এর আগে গত মার্চে তিনি চীন সফর করেন। সেটি ছিল তার প্রথম বৃহৎ কোনো দ্বিপক্ষীয় সফর। সেখানে তিনি কিছু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্যমতে, সম্ভবত চীনের জে১০সি ও জেএফ১৭ মডেলের যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি এসব বিমান ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে পাকিস্তান। ১৯ জুন প্রথম ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয় চীন, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ।

এসব ঘটনা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আগে বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল ভারত। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। গণঅভ্যুত্থানে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি এখন পর্যন্ত সেখানেই আছেন।

গত বছরের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭৫ শতাংশ মানুষ চীনকে ইতিবাচকভাবে দেখেন। আর ভারতকে পছন্দ করা মানুষের সংখ্যা মাত্র ১১ শতাংশ। তবে বৃহদাকার কোনো প্রতিবেশী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারও কিছু ঝুঁকি রয়েছে। এপ্রিলে একটি ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। এর আগে বাংলাদেশি পণ্য বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতীয় বিমানবন্দর ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই। ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যয় আগের তুলনায় বাড়বে।

চীনমুখী সম্পর্ক বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের জন্য নেতিবাচক হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র বিদেশি সহায়তা কমানোর আগে সুবিধাভোগী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাদেশ। সহায়তার বেশির ভাগ অংশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ব্যবহার করা হতো। এছাড়া বাংলাদেশি পণ্যের সর্ববৃহৎ বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গত মাসে বাংলাদেশ বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেছে, কারণ ৯ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া ৩৭ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক এড়ানোর চেষ্টা চলছে।

তবুও বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, কতো দ্রুত দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে এবং সেই অর্জন কতোদিন স্থায়ী হবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইঙ্গিত দিয়েছেন ২০২৬ এর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে নির্বাচন হতে পারে। তার আগে তিনি চান রাজনীতিবিদরা ‘জুলাই সনদে’ স্বাক্ষর করবেন; যা নির্বাচনের মূলনীতি নির্ধারণ করবে এবং জয়ী দলের প্রয়োজনীয় সংস্কারের তালিকা ঠিক করবে। তবে রাজনীতিবিদরা ঠিক কোন শর্ত এই সনদে যুক্ত করতে রাজি হবে তা এখনো অস্পষ্ট।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত দলের সংখ্যা প্রায় ১৫০টি। যা আগের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। নতুন দলগুলোর মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি)। ছাত্র নেতৃত্বাধীন এই দলটি গণ-অভ্যুত্থান থেকে জন্ম নিয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার নতুন রাজনৈতিক প্রজন্ম গড়ে তোলায় আগ্রহী। তাই এটি একটি আশা জাগানো সংবাদ। তবে সমস্যা হলো, এসব ছোট দলগুলো সম্ভবত খুব ভালো ফল করতে পারবে না।

একটি জরিপে দেখা গেছে, যারা ইতিমধ্যে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ এনসিপিকে ভোট দেবে। পুরোনো দলগুলো অনেক ভালো অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সিদ্ধান্ত নেওয়া ভোটারদের ৪২ শতাংশ সমর্থন পাচ্ছে। ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামী ৩২ শতাংশ সমর্থন পেয়েছে। আওয়ামী লীগ এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। অন্যান্য দলগুলোর দীর্ঘ মাসব্যাপী চাপের পর অন্তর্বর্তী সরকার মে মাসে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।

আশ্চর্যজনকভাবে এখনো অনেকের মধ্যেই আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন রয়ে গেছে। জরিপের তথ্যমতে, অন্তত ১৪ শতাংশ ভোটারের পছন্দের তালিকায় আওয়ামী লীগ শীর্ষে আছে। আওয়ামী লীগের নেতা মোহাম্মদ আরাফাত জোর দিয়ে বলেছেন, দেশের অর্ধেক মানুষ এখনো তার দলের প্রতি সহানুভূতিশীল।

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের আইনবিদ আখতার খান বলেন, টেকসই পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের সবাইকে একসঙ্গে আনা প্রয়োজন, সাজা দেওয়ার মাধ্যমে নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ‘নেলসন ম্যান্ডেলা মুহূর্তের’ অত্যন্ত প্রয়োজন।